【採用事例】ヤスハラケミカル株式会社さま ~セキュリティ対策は日々の活動の積み重ね~(10/27)

SOMPO CYBER SECURITYでは、セキュリティ対策の第一歩であるリスクの可視化による現状把握、それに続く効果的な対策計画の立案をサポートするサイバーリスクアセスメントサービスを提供しています。今回は、サイバーリスクアセスメントサービスをはじめとした各種コンサルティングサービスの採用事例として、ヤスハラケミカル株式会社さまにお話をうかがいました。

経済産業省とIPAから発行されているサイバーセキュリティ経営ガイドラインに代表される指針を読み解き、求められる対策をどう進めていけばよいのか、悩みを抱える組織は数多く存在します。また、サイバーリスクを自分事として捉えられるか否か、自分事として捉えられたとしても、具体的に何をすべきか、悩む組織も数多く存在します。

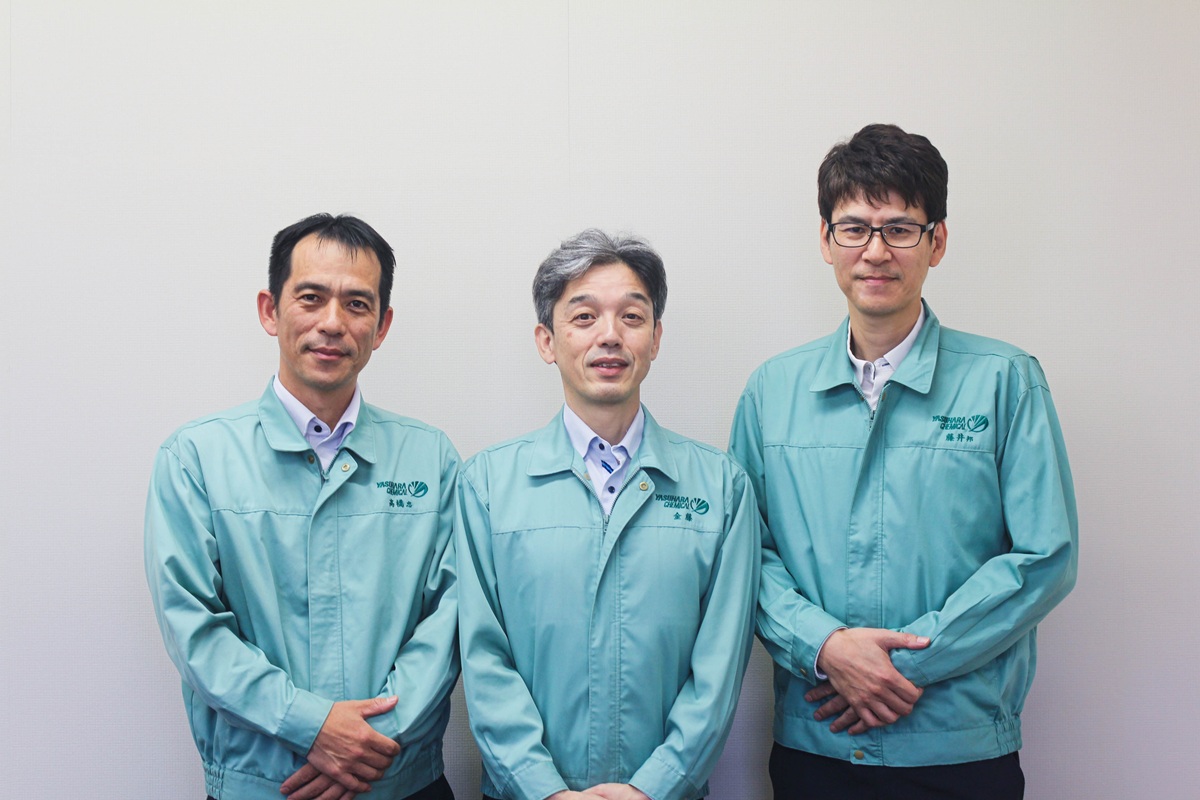

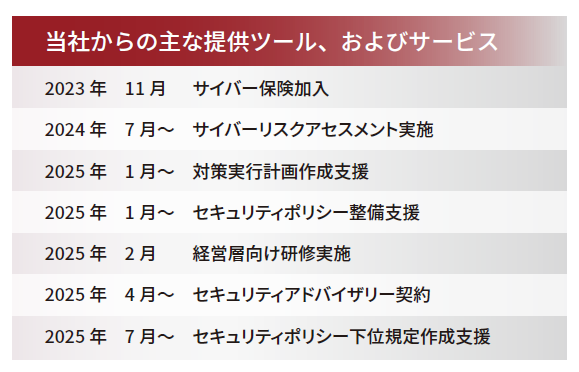

こうした悩みを抱える皆さまの参考となる一連のプロセスを、一つ一つ着実に進めているのが、今回、お話をうかがった広島県府中市に本社を構えるヤスハラケミカル株式会社です。サイバー保険、リスクアセスメント、経営層向けセキュリティ研修、アドバイザリー契約などを上手く活用しながら、課題解決に真摯に向き合う総務部 部長高橋 忠幸氏、経理部 部長 金藤 祐司氏、同じく経理部 情報システム課 課長 藤井 邦憲氏の3名を取材しました。

左から総務部 部長 高橋 忠幸氏、経理部 部長 金藤 祐司氏、経理部情報システム課 課長 藤井 邦憲氏

サイバーリスクアセスメントの実施を考えておられる方、実施後の改善プロセスでお悩みの方のなど、日々、セキュリティ対策に取り組んでおられる皆さんのヒントになる内容になっています。是非、ご一読ください。

ここでは、取材中におうかがいした当社のサイバーリスクアセスメントサービス採用に至った背景や経緯などの一部を抜粋してご紹介します。

*取材は2025年8月に実施されました。

サイバーリスクアセスメントサービスとは?

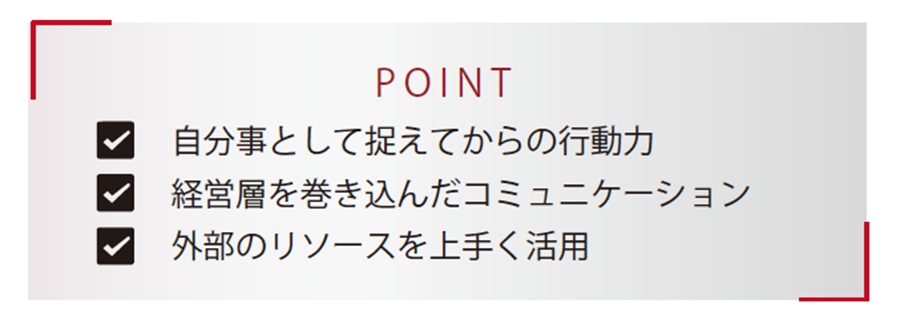

本記事のポイント

ヤスハラケミカル株式会社のご紹介

ヤスハラケミカルは、自然の恵みと科学技術を融合させる独創企業として、産業と生活の向上につながる活動を行っています。1947年創業以来、石油に比べ、よりカーボンニュートラルでサスティナブルな資源として、天然由来のテルペン油を原料に安全で高品質な製品を製造・供給してきました。ヤスハラケミカルならではの経験と培ってきた技術力により、自然界の無限の可能性を引き出し、産業への高品質・高付加価値品の安定供給を通して、社会の発展、便利な暮らし、心豊かな暮らしに貢献します。

撮影:高橋 忠幸氏

利用背景・課題

ⅰ. ここ10年ほどで貴社を取り巻く環境の変化は?

藤井氏:当社ではDX をキーワードに5 ~ 6 年前から工場でのIoT を始め、デジタル化に取り組んでいます。現状、工場はいわゆるクローズド環境で、ネットワークは分離されている状態です。しかし、今後インターネットに繋がるという話もありますので、そこもサイバーセキュリティ対策が必要になっていくと思われます。また、昨今のサイバー攻撃の増加やサプライチェーンリスク管理の観点から、サイバーセキュリティの対応状況に関する委託先からのアンケート調査の依頼が増えてきています。

自動車業界のガイドラインが厳しくなり、自動車関連企業に納品している我々に対するセキュリティ要件も厳格化されるであろうことも想定されます。当社の製品はサプライチェーン全体の中ではかなり上流に位置しており、さまざまなメーカーに原材料を提供していますので、自動車業界、電機系の業界、食品業界などからセキュリティ要件に関するアンケート調査の依頼が届くようになりました。

金藤氏:加えて「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」や2024 年度から適用されている内部統制報告制度(通称:J-SOX)でも「IT への対応」として情報システムのセキュリティ確保の重要性が明記されていますので、諸々の対応が急がれます。

ⅱ. 前出の環境変化による日常業務への影響は?

藤井氏: 日常業務への影響は、今まで意識してこなかったところを意識しなければならなくなったことが影響し、業務量が増えたことかと思います。とは言え、人員の増強は難しく、既存メンバーだけで対応できるものではありません。

外部に委託する場合も、予算は必要ですが、当社は社長を筆頭に、経営層の理解がありますので、必要経費であることをきちんと説明すれば、予算を割いてもらえる環境です。

サイバーセキュリティは、環境の変化が著しく、日常のシステム運用に加えての対応も、人材育成もなかなか難しいのが現状ですので、アドバイザリー契約のように外部のスペシャリストを活用する体制を整えることで対応しています。

利用経緯

ⅰ. サイバーリスクアセスメント実施のきっかけと目的は?

金藤氏:一言で言うと、自分たちもサイバー攻撃の当事者、被害者になり得るという危機感です。数年前に近所で発生したランサムウェア攻撃の影響が大きいです。他人事ではない、となり、まずは損保ジャパンのサイバー保険に加入しました。その1 年後くらいにリスクアセスメントを実施しています。加えて、取引先からのアンケート調査は、自分たちのことを把握してないと答えられませんし、会社としての信用問題にも繋がりかねませんので、まずは現状把握を、となりました。

目的は2つあって、1 つ目は自社のセキュリティレベル、セキュリティリスクがどこにあるのかを把握すること、2 つ目は規程類の見直し(サイバー攻撃に対応させ、第三者機関の認証の要素も盛り込んだ基盤構築)でした。

ⅱ. 当社のサイバーリスクアセスメントサービスの採用に至ったきっかけは?

金藤氏:もともと火災保険などでお付き合いのあった損保ジャパンで、サイバー保険の取り扱いがあり、加入しました。料金も比較的良心的な印象でしたし、緊急時用の連絡窓口があり、初動対応のサポートもある、それだけでも、気分的に違います。その流れで、グループ会社であるSOMPOリスクマネジメントにリスクアセスメントを依頼しました 。

アセスメント前に心がけたことは?

藤井氏:自ら何かを用意したというより「○○を準備してください」とチェックシートを渡されて、それを揃えました。正直、把握しきれてないシステムの利用もあり、調べるのに時間がかかりましたが、基本的には、社内にあるネットワーク機器とかシステムの構成図といった資料を集めて、準備しました。社内のシステム、セキュリティに関連しそうなものの構成図の最新化はしておいたほうがいいですね。基幹システムに関してはどの企業も資料があって、把握していると思いますが、それ以外のところ、例えばクラウドのシステムなどもドキュメント化してあったほうが良いと思います。

利用の所感やその効果と今後の展開・展望

高橋氏:アセスメントと研修を実施して良かったと思うのは、スタートを切るきっかけができたことです。

社長自らが「やっていこう」と話をされたり、部門長が集まって、今一度、情報セキュリティの大切さを考えようという意識変化に繋がったり、徐々にそうした意識が広がり、理解する人が増えてくると、この日々の積み重ねができてくるので、非常に重要な一歩を踏み出せたと思っています。

・

・

・

ヤスハラケミカル株式会社さまの「サイバーリスクアセスメントサービス」利用の所感詳細や今後の展望を含めた詳細はPDF版にてご覧いただけます。ぜひご一読ください。

サイバーリスクアセスメントのご紹介

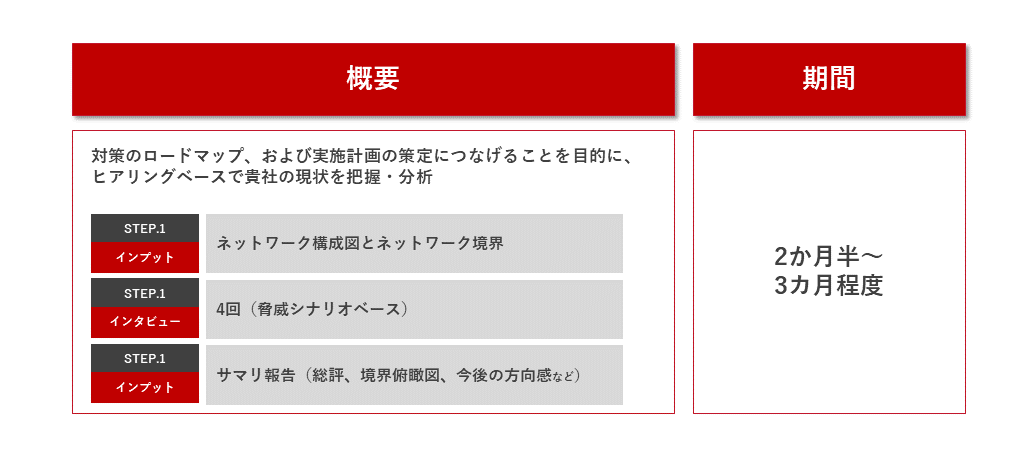

SOMPO CYBER SECURITYでは、セキュリティ対策の第一歩であるリスクの可視化による現状把握、それに続く効果的な対策計画の立案をサポートするサイバーリスクアセスメント コンサルティングサービスを提供しています。

アセスメントの実施概要と流れ

今回は代表的なリスクアセスメントサービスを事例として紹介していますが、サイバーリスクアセスメント コンサルティングサービスでは、他にもペネトレーションテストなど、各組織のニーズと予算に合わせた組み合わせでご利用いただけるよう、豊富なオプションをご用意しています。

ぜひ利用に向けてご検討ください。

SOMPO CYBER SECURITYでは、コラムやお役立ち資料、セミナー情報などを随時メールマガジンにて配信しています。ご登録がまだの方は下記のボタンより是非ご登録ください。